불교경전(佛敎經典)과 한자, 팔리어 그리고 영어

부처님께서 남긴 말씀, 불교경전(佛敎經典)

서유기에서 '삼장법사'는 머나먼 '서역'으로 불경을 가지러 손오공, 저팔계, 사오정과 함께 길을 떠난다. 서역은 바로 부처님이 태어나 가르침을 펼친 인도이고, 그곳에 남겨져 있는 부처님 말씀들이 기록된 것이 '삼장'이다. 스님의 인도 여행기를 모티브로 한 것이 서유기 이다.

현장(玄奘, 602? ~ 664)이라는 실존 인물이 당 태종에게 받은 이름이 '삼장법사'인데, '삼장'은 3가지 바구니란 뜻이며, 당시 인도에서 부처님 말씀을 나뭇잎을 말린 다음 글자를 새겨서 패엽경(貝葉經)을 만든 다음, 경, 율, 논 3가지 바구니에 담아서 보관했기 때문이다.

통일신라시대 우리나라에도 3명의 중국 고승이 패엽경을 봉안한 패엽사(貝葉寺)가 북한 황해도에 있다. 결국 인도 → 중국 → 한국으로 불교가 전파되는 과정은 서유기라는 소설로 창작이 될 만큼 굉장히 힘든 과정이었고, 온갖 위험을 감수해야 하는 여행이었던 것이다.

패엽경을 번역한 언어, 한자(漢字)

힘들게 가져왔으나, 읽기를 원하는 사람 누구나 읽을 수는 없다. 바로 언어가 다르기 때문이다. 부처님이 어떤 언어를 사용했는지는 알 수 없으나, 당시에 부처님의 제자들이 암송으로 외워서 구전되던 것이 패엽경으로 기록되었고, 그것을 한자(漢字)로 번역이 이루어진 것이 불교경전(佛敎經典)인 것이다.

한자를 다시 우리나라말로 바꾼 것이 지금까지 우리가 접할 수 있는 대부분의 불교경전(佛敎經典)인 것이다. 그런데 경전을 읽고 있으면 이해가 안된다. 부처님 법문을 듣고서 바로 그 자리에서 깨달음을 얻었다는 분들이 많다고 적혀있고, 그런 법문을 한자로 그리고 우리나라말로 번역한 것 뿐인데, 이해가 되지 않는다.

근본 경전에 속하는 아함경인 '중아함경'에 있는 '설처경'이다. 승가제바(僧伽提婆Samghadeva)가 한역한 것인데, 한번 읽어보자.

| 阿難我本爲汝說六更樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更樂身汝當爲諸年少比丘說以?彼若爲諸年少比丘說?此六更樂身者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行 아난아, 나는 이전에 너를 위하여 6갱락신(更樂身)인 안갱락(眼更樂)ㆍ이갱락(耳更樂)ㆍ비갱락(鼻更樂)ㆍ설갱락(舌更樂)ㆍ신갱락(身更樂)ㆍ의갱락(意更樂)을 설명하였다. 아난아, 너는 마땅히 모든 젊은 비구들을 위하여 이 6갱락신을 설명하고, 그것으로써 그들을 가르쳐야 한다. 만일 모든 젊은 비구들을 위하여 이 6갱락신을 설명하여 가르치면, 그들은 곧 안온함을 얻고 힘을 얻고 즐거움을 얻어 몸과 마음이 번뇌의 열로 뜨거워지지 않고 종신토록 범행을 행할 것이다. 출처 : t.ly/vuvy |

이해가 잘 되는가? 나도 6갱락신(更樂身)을 이해해서, 안온함을 얻고 힘을 얻고 즐거움을 얻어서, 종신토록 범행을 하고 싶다. 범행이 뭔지도 잘 모르겠지만, 안온함과 힘, 즐거움을 얻은 후 행하는 뭔가이겠지...

팔리어(Pali)를 우리나라말로 바로 번역

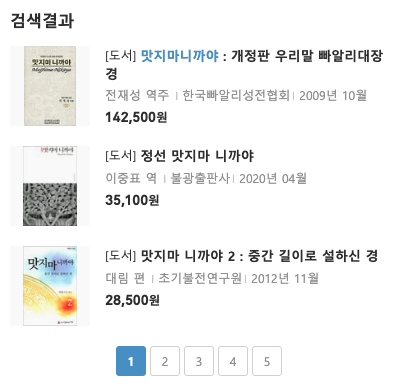

이미 나와 같은 생각을 한 사람들이 많다. 인터넷 시대에 위험을 감수하고 내가 '삼장법사'가 되어서 서역으로 갈 필요는 없다. 패엽경에 적혀 있던 팔리어를 바로 우리나라말로 번역한 책들이 있다.

위에 읽어본 '설처경'은 '맛지마니까야' '여섯씩 여섯경'에 있는 내용이다. 읽어보자.

| “'여섯 가지 감각접촉의 무리를 알아야 한다.'라고 한 것은 무엇을 반연하여 한 말인가? 눈과 형색들을 조건으로 눈의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. 귀와 소리들을 조건으로 귀의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. 코와 냄새들을 조건으로 코의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. 혀와 맛들을 조건으로 혀의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. 몸과 감촉들을 조건으로 몸의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. 마노와 법들을 조건으로 마노의 알음알이가 일어난다. 이 셋의 화합이 감각접촉이다. '여섯 가지 감각접촉의 무리를 알아야 한다.'라고 한 것은 이것을 반연하여 한 말이다. 이것이 네 번째 여섯이다.” |

설처경보다는 내용이 조금 더 이해가 된다. 이제는 '알음알이'와 '반연' 같은 말을 알아야 한다. 그런데 생각해보니 부처님 말씀이 기록된 패엽경이 원문이고, 승가제바(僧伽提婆Samghadeva)가 한역한 것이 '중아함경'이고, 우리나라말로 번역한 것이 있고, 번역한 사람마다 다른 번역을 한다면 나한테 맞는 "번역본"을 찾아서 읽으면 어떨까?

팔리어(Pali)를 영어(英語)로 번역

나한테 맞는 번역본을 찾은 것이 Bhikkhu Sujato의 영어 번역이었다. 물론 우리나라말 번역한 책도 훌륭하다. 다만, 스님들이 번역하신 글은 어려운 한자어들이 여전히 남아 있어서 맞지 않다고 판단했고, 박사님이 번역하신 글은 학술적인 내용들이 많아서 나와 적합하진 않았다.

위에서 읽어본 맛지마니까야(Majjhima Nikāya) 148 글을 읽어보자. 아래는 영어를 내가 번역한 것이다.

| ‘The six classes of contact should be understood.’ That’s what I said, but why did I say it? Eye consciousness arises dependent on the eye and sights. The meeting of the three is contact. Ear consciousness arises dependent on the ear and sounds. The meeting of the three is contact. Nose consciousness arises dependent on the nose and smells. The meeting of the three is contact. Tongue consciousness arises dependent on the tongue and tastes. The meeting of the three is contact. Body consciousness arises dependent on the body and touches. The meeting of the three is contact. Mind consciousness arises dependent on the mind and thoughts. The meeting of the three is contact. ‘The six classes of contact should be understood.’ That’s what I said, and this is why I said it. This is the fourth set of six. '6 부류의 접촉을 이해해야 합니다.' 그것이 내가 말한 것인데, 내가 왜 그것을 말했겠습니까? 눈의식은 눈과 봄(시야)에 의존하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. 귀의식은 귀와 소리에 의존하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. 코의식은 코와 냄새에 의존하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. 혀의식은 혀와 맛을 의지하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. 몸의식은 몸과 닿음에 의존하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. 마음의식은 마음과 생각에 의존하여 일어납니다. 셋의 만남이 접촉입니다. '6 부류의 접촉을 이해해야 합니다.' 그것이 내가 말한 것이고, 이것이 내가 그것을 말한 이유입니다. 이것이 네 번째 6 가지 모음입니다. |

그래서 이 블로그는 내가 영어로 된 Bhikkhu Sujato의 불교경전(佛敎經典)을 한글로 다시 재번역하려고 한다. 물론 Bhikkhu Sujato의 번역이 잘못되었다고 지적하는 사람들이 있다고 알고 있다. 다른 번역자들과 다른 단어를 사용하여 오류가 있다고 지적하는 사람들이 있다는 것도 알고 있다.

팔리어를 영어든, 한자든, 우리나라말이든 번역하는 과정 자체가 번역하는 사람에 따라 달라질 수 밖에 없다. 게다가 영어를 우리나라말로 번역하는 과정에서 나의 오류가 들어갈 수도 있다. 마치 어벤져스 인피니티 워의 번역 오류처럼...

그럼에도 번역하려는 이유는 간단하다.

부처님 말씀의 이해에 가까워질 수 있다면!

2,500년전, 부처님 말씀을 제자들이 외워서 몇 백년을 구전으로만 전해지다가, 패엽경에 팔리어로 기록되었고 그 과정에서 부처님 말씀 전체가 구전되지는 못했을 것이며, 중요한 내용들이 선정되는 과정이 있었을 것이고, 구전되면서 100% 오류가 없다고 볼 수 없을 것이다.

우리나라말도 '아버지 가방에 들어가신다.'처럼 띄어쓰기에 따라 달라지는 것처럼, 구전을 팔리어로 옮기면서 언어 자체의 구조적 오류도 없다고 할 수 없다. 여기에 다시 영어, 한자, 우리나라말로 번역하는 과정에서의 오류가 덧붙여지는 것이다.

그럼에도 영어를 다시 우리나라말로 번역하려는 이유는 간단하다. 소소한 오류들이 있더라도 이해도를 높이도록 단어들이 선택되었으며 이해를 높이는 목표를 위해 번역자의 일관성이 유지된다면! 그것이 최대한 빨리 부처님 말씀의 이해에 가까워질 수 있는 길이라고 생각한다.

부처님 말씀의 이해가 높아지고 나면, 자연스럽게 팔리어 → 영어 → 한국어로 번역하는 과정에서의 오류들이 나중에 모두 찾아내게 될 것이다. 내가 뭘 모르는지를 모르기 때문에 아무것도 할 수 없는 것보다는, 뭐라도 빠르게 알고 나서 틀린 것을 정정하려는 길을 택한 것이다.

그럼 이제 이런 생각이 들 것이다. '이해가 그렇게 잘되나요? 쉽나요?' 궁금하시면 계속 블로그를 읽어보시면 된다.